目に余るほど物価上昇が続いている。コンビニやスーパーにいけば、野菜、肉、日用品等、ありとあらゆるものが値上げである。さらにいえば、電気やガスも価格上昇の一途であり、歴史的なインフレ状態にあるのは火を見るよりも明らかだ。

日銀の発表によれば、企業物価指数は前年比9.7%上昇をたたき出し、記録上最高値となっている。さらに前月の消費者物価指数は前年同月比がついに4%となり、狂乱物価と言わずして何というだろうか。

しかし、この物価上昇率を大幅に上回る値上げをしたのが、東京特別区・武三交通圏(23区内、三鷹市、武蔵野市を指す)におけるタクシー運賃だ。昨年11月14日に変更され、その上昇率はなんと14.24%というから、それはもう狂気の沙汰である。初乗り運賃は420円から500円、加算額が80円から100円、乗車距離は初乗り1.052㎞から1.096km、加算距離が233mから255mになり、加算距離が若干伸びたとはいえ大幅な値上げであることに変わりはない。

———タクシー値上げをめぐる問題。

ロイヤルリムジングループ(金子健作代表)の2社(ロイヤルリムジン株式会社及び株式会社ジャパンプレミアム東京)は、この度の運賃値上げについて反対の意思を表明し、公定幅運賃ではない従来通りの運賃を関東運輸局に届け出た。公定幅とは、公共交通における安全や労働条件を守るために設けられた制度で、所轄の運輸局が運賃の上下幅を定め、一定の地区における運賃の下限割れ、上限割れを未然に防ぐものだ。

公定幅運賃という制度自体には合理性があるが、今回の問題は別にある。リムジンの金子社長は自身のブログにて以下のように表明している。

『今回の運賃改定にあたり、燃料高騰に対する対応としてという理由を主にしていますが、近年画期的で低燃費なハイブリット車両が導入され、むしろ燃料費は下がっている状況です。更にこの車両の導入にあたっては、東京都及び国から多額の補助金を頂戴しており、今すぐ運賃に転嫁する理由は全くありません。むしろ直近の東京においては、繁忙時にタクシーが全く足りない大幅な供給不足を生じている状態で、今回最初に値上げ申請した業界大手の会社では、1台あたり1日6万を越えるようなかつて無い高営収の状態になっております。更に近年拡大する配車アプリ『GO』では、高額な配車手数料をお客様から取る方針も発表しています。弊社グループにおいては、お陰様で繁忙時にはタクシー車両が全く足りない大幅な供給不足が生じている状態で、弊社の予約を中心として営業をしているジャパンプレミアム社では、1日1台あたりの売上が既に業界平均を大きく上回る7万まで回復してきており、適正な利潤が取れている為です。』

(引用元:リムジンブログ)

今回の値上げ理由が、①原油価格の高騰、②新車両やキャッシュレス決済機器の導入、③乗務員の労働環境改善のため改定率14.24%のうち約8%を賃金アップなどの費用に見立てるといった内容だった。しかし、①②の理由は背景事情をふまえて否定している。③についても、タクシー業界は歩合制による賃金体系が多いため、経営努力によって顧客から選ばれるタクシー会社となれば、おのずと営収も増加し、値上げに頼らずとも乗務員の待遇改善に繋がるのではないか。

———なぜ、この経営努力に対して国土交通省は妨害するのか?

これらのことから、14.24%の値上げは本当に必要なのか、実は周到に精査して決められたとは言い難いのだ。顧客の側に立たず、何の経営努力もせず値上げをするというのは、例えロシアのウクライナ侵略、円安ドル高の二重構造のインフレ要因があるとしてもほぼ便乗値上げに近い。

ここ数年、より一層生活が厳しい状態になっているのは紛れもない事実だ。国民が様々な値上げに苦しんでいるのだから、公共交通機関としても料金を慎重に決めるべきである。今回の値上げも、大手である4社はどのくらい値上げ幅を抑える努力をしたのかは一切分からない。

リムジングループのように、企業努力で料金据え置きでも経営ができると判断した会社に対して、国土交通省が値上げを強制し、従わなければ業務停止命令を下そうとしているのだ。中小企業の経営努力を無視して一律値上げを強制することは、病院に通う年金生活者や身体が不自由でタクシーが必要不可欠な人にとって、物価高ラッシュで経済的に疲弊している国民の生活を直撃することは疑いない。

確かに、経営努力を行っても値上げせざるを得ないという企業もあるだろうし、値上げは致し方ない部分もある。しかし、「経営努力の結果、値上げする必要がない」と表明している会社に対して、値上げを強制する国土交通省のやり方は断じて許せるものではない。資本主義社会にあっても、顧客路線を歩もうとしている企業に対する不当な扱いであり、許し難い行為である。

———国交省の行政処分反対は労働組合の社会的使命。

リムジングループの国交省への異議申し立てを傍観し、孤立させることは、国の横暴な支配を許すことになる。経営努力で値上げをしないという道理を通すため、我々労評としても声明をあげねばならない。23区、三鷹市、武蔵野市だけではない。地方各地でも値上げに向けた動きが出ているのだ。もはや都心部だけの問題ではなく、全国的な問題として扱われることになるだろう。

今回値上げを承認した関東運輸局は横浜にある。神奈川県本部としても異議申立てに連帯し、さらに亀戸周辺でのデモ・示威行動についても連帯の意思を表明する。

「便乗値上げ」と「強制値上げ」は国民目線で許し難い事案であり、労働組合の路線や理論を知っているかいないかという話ではない。現実から出発し、国民としてこのような事案があることを認識し、不条理と闘い、道理を通していくということが重要ではないだろうか。

労評は様々な階級階層の人々と統一戦線を組み、政府と独占資本の強権的支配と闘っていく使命がある。

この度のリムジングループへの弾圧を許さず、国に正しい判断を下すよう行動を起こそう!

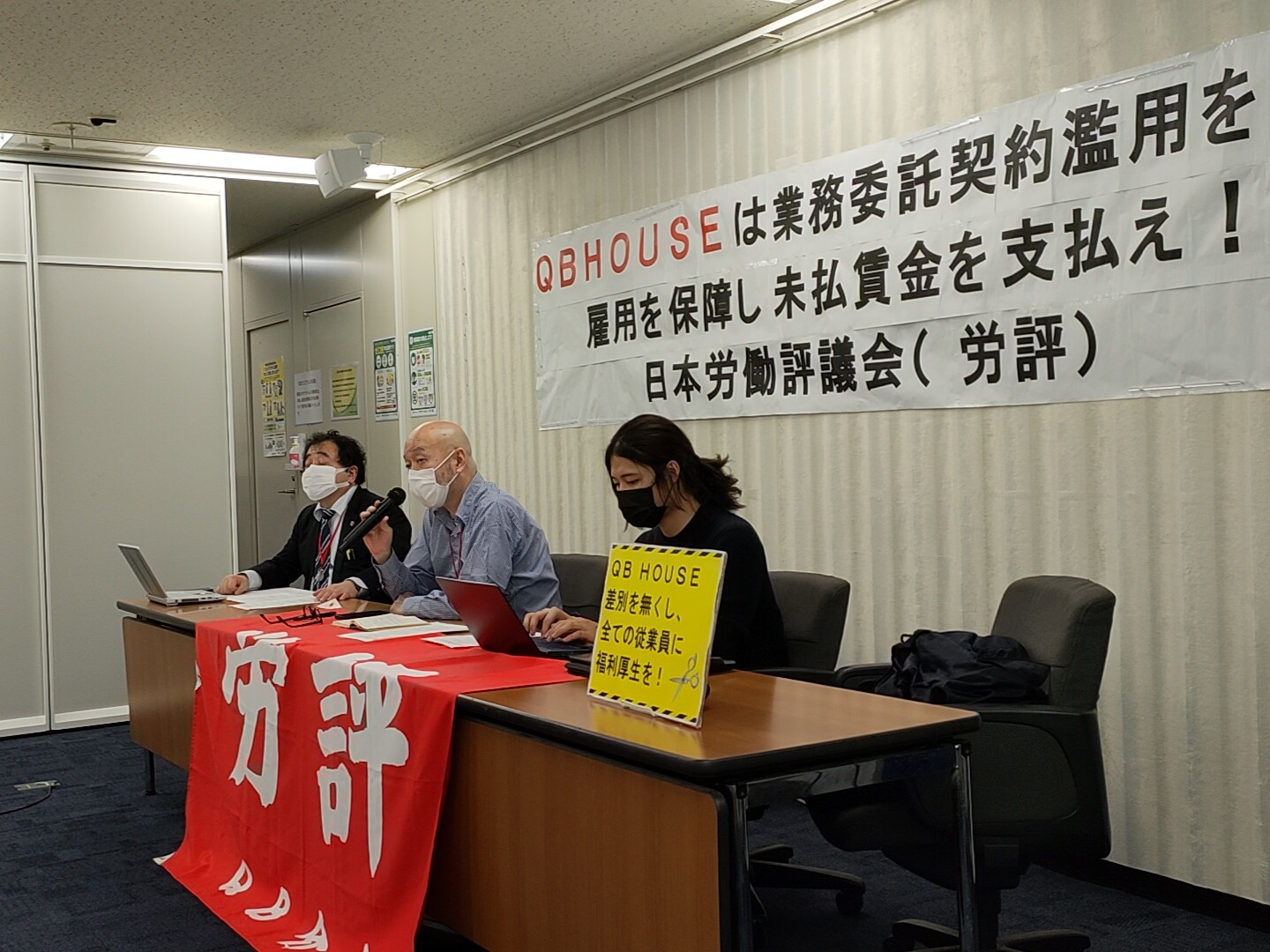

QB HOUSEで起きている思いがけぬ「中間搾取構造」

労働者が生活をするためには、労働をすることが欠かせない。そして、労働は社会的なものであり、労働をすることで社会を支えている。その労働を提供する会社が、もし意図的に労働者の労働条件や賃金を差別していたとしたらどうなるだろうか。はたまた、使用者が求人情報と違っていたとしたらどう思うだろうか。それも、零細のワンマン社長ではなく、上場企業で起きていたとしたら? ―――「そんなことあり得ない」と思うだろうが、現実はそうでもなかった。それがQB HOUSE「古川エリア」から社会問題化したのだ。

面接官が使用者?福利厚生が受けられない「正社員」

理美容業界で大手であるQB HOUSEは、様々な求人サイトで理・美容師の求人募集をかけている。就職を希望する労働者からみれば、QB HOUSEを経営する会社が使用者となり、大手のブランドによる安定、安心の環境で働けると思っていた。しかし入社してみると、どこかきなくささを感じるシーンが多い。

例えば、

①雇用契約書が作成されていない

②入社後QB HOUSEではなく、古川マネージャーの個人事務所に雇用されていた事が分かった

③合意なく賃金が下げられてしまう

④入社後何年も経ってから雇用契約書にサインを求められる

⑤法人のはずなのに社会保険に加入させてもらえない

挙げれば数多あるが、思いつくところだけでもこれだけある。なぜ大手のQB HOUSEでこんな問題が起こるのか?―――そこに大きな落とし穴があることも知らず、知るきっかけすら奪われていた。特に②は重大な問題であり、エリアマネージャーの存在が労働者の労働条件の差別、抑圧に繋がっていると認識できるためにはQB HOUSEの搾取構造を理解しなければならない。

―――搾取構造のカラクリとは?

QBは1200円カット一択のため、月間のカット数が分かればすぐ売上を計算できる。例えば800人カットすれば、1200(円)×800(人)=960,000円

となる(厳密には消費税やツキイチキャンペーンの利用分もあるので、若干の変動はあるが概算は出すことができる)。

人件費、店舗の光熱費、テナント料といった店舗運営に必要な経費があるが、営業利益(諸経費を差し引いた利益)が出るからこそ、利益を追及する「会社」として成立する。しかし、エリアマネージャーが使用者の店舗では位相が違うのだ。

エリアマネージャーが利益を奪っている!?

売上の計算方法こそ同じだが、そこから必要経費を差し引いて営業利益を出すのではなく、売上の52%がQBネット本社からエリアマネージャーに支払われる業務委託契約を交わしている。たとえば、800人カットの52%は約50万円である。そしてエリアマネージャーは、獲得した50万円の中から労働者の賃金を支払い、残りを中間搾取してしまうのだ。なぜかというと、エリアマネージャーは店舗を所有せずQBネットから運営を委託されているだけなので、施設管理権を持たず、店舗を管理する費用は考えなくてよい。つまり、52%の利益から労働者の人件費のことだけ考えれば良いようになってしまっているのだ。

では、本来の労働者の賃金はどうなるだろうか?ここまで掘り下げて考えてみてほしい。

800人をカットし50万円の利益を作ったとしても、社会保険にも入れず、賃金も見合っていないとなれば、浮いた利益がどこに行っているか? ―――エリアマネージャーに搾取されているのである。

QBネットに直接雇用されていれば起き得ない問題だが、エリア労働者のなかで起きている。これがQB HOUSEの正社員を名ばかり正社員たらしめる諸悪の根源となっている。

エリア労働者は何をなすべきか?

ここで「労評労働組合の団結の力」である。おそらく、漠然とした不安・不満が労働者の中に渦巻いており、エリアマネージャーが使用者だから「文句は言えない」「逆らったら何をされるか分からない」と思っている人がいるのだと思われる。

何かあった時に相談できる組織は必要だし、場合によっては労働条件が改悪されないために労働組合として要求を掲げ、闘う道も考えられる。現に、労評QB分会の組合員は組合を作ってから労働条件が下げられることは無くなった。―――当然である。組合員の労働条件の不利益変更をするためには合理的説明と、具体的な証拠をもって使用者は説明しなければならず、上下関係を基礎とした威圧による不利益変更は違法行為であり、出来ないのである。

労働組合に加盟するだけで使用者と対等な交渉が可能となり、納得のできない不利益変更に応じる必要もなくなる。過去に納得していないのに賃金が下げられた組合員もいるし、それによって労働基準監督署の監査まで入る事態となっている。しかし労基署は労働者の味方ではなく、あくまで労働基準法の違法性があった場合に司法警察員として機能し、監査、是正勧告、場合によっては逮捕などを行う機関であるため、労働環境をよくするという目的で動くわけではない。

だからこそ労働者のための組織が必要であり、それこそが「労評労働組合」だ。

同じ職場で働くもの同士、団結して使用者の不当な行為をはねのけていこう!

日本労働評議会 神奈川県本部

委員長 佐藤 美悠人

労評QB分会

分会長 笠川 隆

TEL:090-2607-1152

お問い合わせメール

労評の中小企業路線

中小企業労働者が日本社会を支えている

労働運動の現状

労評のめざす労働組合運動

これが労評の目指す労働組合運動です。